- от автора admin

Содержание

- Разработка маршрутного расписания

- ВНИМАНИЕ! САЙТ ЛЕКЦИИ.ОРГ проводит недельный опрос. ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ. ВСЕГО 1 МИНУТА!!!

- Общие требования К работе в качестве кондуктора автобуса

- 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.3. Знать и требовать от пассажиров выполнения Правил пользования автобусами.

- 1.5. В соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи спец. одежды, спец. обуви и других С. И.З кондуктору автобуса полагается:

- — сапоги или ботинки теплые -1 пара на 2 года.

- 2. ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ НА ЛИНИЮ КОНДУКТОР ОБЯ3А Н:

- 2.3. Проверить работоспособность звуковой сигнализации от дверей салона с водителем.

- 2.5. Проверить чистоту и порядок в салоне.

- 3.2. Следить за правильным размещением багажа в салоне, исключая повреждение им салона и сидений..

- 4.1. Немедленно информировать водителя о возникших сложных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, а также о возможности их травмирования.

- 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

- 5.2. В случае обнаружения забытых вещей пассажирами, сдать вещи в автокассу и составить соответствующий акт.

- Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочем месте водителя городского общественного транспорта

- Составление расписание движения автобусов

- Методика составления расписания движения на городских маршрутах.

Разработка маршрутного расписания

ВНИМАНИЕ! САЙТ ЛЕКЦИИ.ОРГ проводит недельный опрос. ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ. ВСЕГО 1 МИНУТА!!!

Маршрутное расписание — это документ, в котором находят отражение информация о пассажиропотоках и режиме движения на уличной сети, детализируется выпуск транспортных средств и распределяется объем транспортной работы, устанавливаются плановые задания по времени выпуска из парка, следования через контрольные пункты, прибытия и отправления каждого рейса, осмотра и отстоя подвижного состава, смены водителей на линии, окончания движения и прибытия в парк.

Маршрутное расписание позволяет: 1) распределить транспортные средства между маршрутами; 2) составить график-наряд работы водителей; 3) определять частоту и интервалы движения; 4) составлять график технического осмотра и ремонта подвижного состава; 5) устанавливать уровень транспортного обслуживания населения; 6) рассчитывать эксплуатационные показатели (объем работы, эксплуатационную скорость, общее число рейсов, скорость сообщения и др.); 7) определять экономическую эффективность работы транспортных средств на маршруте.

Для разработки маршрутного расписания необходимо знать мощность пассажиропотока, потребность в подвижных единицах и время пробега по участкам транспортной сети по всем часам работы каждого запроектированного маршрута. При одних и тех же исходных данных возможна разработка нескольких вариантов маршрутного расписания, оценить эффективность которых весьма сложно. В связи с этим проблема разработки маршрутных расписаний может быть отнесена к области кибернетики. В современных условиях разработка маршрутных расписаний производится с применением ЭВМ.

По ряду объективных признаков необходима разработка расписания по каждому маршруту. Обычно для каждого маршрута требуется ежегодно составлять шесть вариантов расписания на весенне-летний, осенне-зимний сезоны и по характерным дням недели — рабочим, субботам и воскресеньям.

В практике составления расписаний получили наибольшее распространение следующие методы: 1) графический; 2) табличный; 3) трафаретный и 4) автоматизированный.

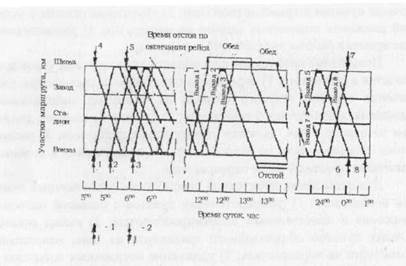

Графический метод составления расписаний применяется при незначительном числе транспортных средств на маршруте (до 6-8). Метод основан на построении графика движения транспорта в координатах путь — время (рис. 7.1). Наклон линий соответствует скорости движения и при изменении норм времени на рейс должен меняться. Для этого рекомендуется использовать набор угольников, отличающихся скоростью движения, т. е. углом наклона с шагом 0,1 км/ч. Таким образом, графический метод отличается простотой и наглядностью изображения интервалов движения в различные периоды суток. Однако при большом числе транспортных средств, выпускаемых на линию, затрудняется прослеживание каждого из них в течение суток. Поэтому расписание переводят из графической в табличную форму.

Табличный метод построения маршрутного расписания является основным и наиболее распространенным. Расписание составляется непосредственно в специальных формах (табл. 7.1), в строках которой приводят данные, соответствующие различным номерам выходов, а в столбцах — время прибытия и убытия с конечных и промежуточных пунктов маршрута.

Рис. 7.1. Графический метод составления маршрутного расписания: 1- выпуск; 2 — снятие транспорта с маршрута

Таблица 7.1

Расписание прибытия (ГТ) и отправления (О)

| Номер выхода | Пункты назначения | ||||||

| Рейс 1 | Рейс 2 | Рейс… | |||||

| П | О | П | О | П | О | ||

| 5.30 | 5.32 | 5.47 | 6.00 | ||||

Формой расписания предусматривается наличие реквизитов, содержащих технико-экономические показатели использования подвижного состава на маршруте. В частности, приводятся данные о протяженности маршрута, нулевых рейсов и рейсов для заправки, общей продолжительности работы на маршруте, пробеге за день, нормативном времени выполнения рейса по часам суток, времени выезда, прибытия на маршрут, убытия с маршрута, возврата в парк (депо), обеденного перерыва, пересмены водителей, количестве рейсов и др.

К достоинствам табличного метода составления маршрутного расписания следует отнести наглядность в работе подвижного состава каждого выхода в течении суток. Он может использоваться при большом количестве подвижного состава на маршрутах. Недостатками метода можно считать необходимость вспомогательных расчетов для определения фактических моментов времени прибытия на конечную станцию маршрута и отсутствие наглядности в обследовании интервалов движения. Применение данного метода при составлении расписания требует от составителя опыта и навыков в работе. Средняя трудоемкость составления одного расписания составляет от 1 до 6 чел.-дн. и зависит от числа транспортных средств, работающих на маршруте.

Трафаретный метод применяется взамен табличного или совместно с ним. При этом расписание составляется графически на минутной сетке рейсов, получаемой после расчетов на ЭВМ. На этой сетке формируются: 1) столбцы с условным обозначением конечных пунктов маршрута (А и Б); 2) первая строка с указанием времени открытия (например, 5.00) и окончания движения (24.00); 3) остальные сроки с указанием времени отличаются по вертикали на 1 мин. а по горизонтали — на время рейса на маршруте. Расписание составляется вручную. Для этого на минутной сетке наносят горизонтальную линию, соответствующую времени начала работы отдельных выходов. На концах линий условными знаками обозначают события: выпуск, отстой, обед, пересмену водителей и возврат в парк (рис. 7.2).

В условиях большого числа подвижного состава на маршруте (50 выходов одновременно) для построения маршрутного расписания используется ЭВМ. Наибольшие функциональные возможности при составлении расписания предоставляет программа, разработанная в «Мосгортрансе». Программа обеспечивает расчет одного расписания за 0,5 ч, при этом рассматривается до 31 варианта организации режима труда водителей. Критерием качества расписания принята равномерность интервалов движения транспортных средств на маршруте. После составления расписания определяются все ТЭП. характеризующие работу ГПТ на маршруте.

Рис. 7.2. Построение расписания движения автобусов на минутной сетке рейсов (метод НИИАТ)

7.3. Организационно-технические мероприятия по улучшению функционировании транспортной системы города

Повышение эффективности функционирования действующей транспортной системы достигается за счет внедрения комплекса организационно-технических мероприятий, направленных: 1) на повышение пропускной способности транспортных узлов, остано-

вочных пунктов и транспортной сети; 2) улучшение режима и условий движения подвижных единиц на маршрутах; 3) рассредоточение времени работы предприятий города и др.

Повышение пропускной способности транспортных узлов достигается в результате: 1) пересмотра цикла работы светофоров, увеличения горения зеленого сигнала на основных направлениях движения общественного транспорта; 2) изменения порядка движения на перекрестках, включая отмену левых поворотов; 3) расширения проезжей части на пересечениях; 4) поддержания в хорошем состоянии проезжей части перекрестков.

Для повышения пропускной способности остановочных пунктов необходимо: 1) рассредоточение пунктов с большой частотой движения и значительным пассажирооборотом; 2) вывод остановочных пунктов общественного транспорта из зоны накопления транспорта на перекрестках; 3) удлинение посадочных площадок с целью увеличения фронта посадки и высадки пассажиров; 4) запрещение стоянки других видов транспорта на остановках общественного транспорта; 5) поддержание в хорошем состоянии дорожного покрытия в зоне размещения остановочных пунктов.

Повышение пропускной способности транспортной сети возможно в результате: 1) запрещения движения отдельных видов транспорта по наиболее напряженным участкам сети в часы «пик» либо на весь день; 2) выделения специальных полос для движения пассажирского транспорта на многополосных магистралях; 3) устройства заездных «карманов» на остановочных пунктах; 4) запрещения стоянок на участках с интенсивным движением; 5) ограждения тротуаров в местах сосредоточения пешеходных потоков; 6) поддерживания в хорошем состоянии дорожного покрытия, разметки, знаков, уличного освещения; 7) своевременной уборки проезжей части и других мер.

Улучшение режима и условий движения транспортных средств на маршрутах достигается за счет: 1) ввода укороченных рейсов на участках с наибольшей напряженностью пассажиропотоков; 2) переключения подвижных единиц с маршрута на маршрут при несовпадении во времени максимальных нагрузок; 3) ввода ускоренного режима сообщений на маршруте путем отмены ряда остановочных пунктов; 4) внедрения комбинированного режима движения, пре-

дусматривающего движение части машин на ускоренном режиме, а остальных машин с сохранением поостановочного режима движения: 5) организации группового движения на маршрутах по системе спаренных рейсов, когда для повышения пропускной способности и остановочных пунктов и провозной способности маршрута формируется поезд из нескольких единиц подвижного состава, которые двигаются на дистанции, определяемой не пропускной способностью остановок, а дистанцией безопасности; 6) ввода «караванного» графика движения на маршруте за счет концентрации транспортных средств в ограниченном периоде времени; 7) резервирования части планового выпуска для оперативного использования на маршрутах взамен отсутствующих по каким-либо причинам линейных подвижных единиц; 8) организации перевозок по специальным маршрутам для ускорения доставки работников от места жительства к местам работы, для перевозки детей и других целей.

Для снижения пиковых пассажиропотоков и выравнивания нагрузок на транспортную систему города время работы предприятий рассредоточивают как в отдельные часы периода «пик», так и по отдельным внутричасовым периодам (табл. 7.2). Рассредоточивать время следует с учетом следующих рекомендаций: 1) работу проводят по группам предприятий и организаций, расположенных вдоль транспортной магистрали, или в районе города, обслуживаемом фиксированной группой маршрутов; 2) численность работающих в каждую смену должна составлять в городах I и II группы более 1000 человек, в городах III и IV группы — более 500 человек; 3) на предприятиях по возможности следует рассредоточивать время работы отдельных производств и цехов; 4) рассредоточение проводят по 10-15-минутным периодам каждого часа; 5) чем дальше расположено предприятие, тем ранее следует начинать рабочий день на этом предприятии.

При разработке предложений по рассредоточению времени начала работы на транспортной схеме микрорайона указывают место нахождения предприятий, численность их работников по сменам, время начала работы и проезда по маршруту между предприятиями. На основании этих данных строят диаграмму пассажиро-напряженности на транспортной сети. Затем методом последовательных приближений с учетом изложенных рекомендаций рассредоточивают время начала работы предприятия микрорайона.

Таблица 7.2 Примерные нормы рассредоточения времени работы

7.4. Организация работы диспетчерской службы

Для всех видов ГПТ характерна работа по заранее установленным маршрутам в соответствии с разработанным расписанием -планом. Под воздействием случайных факторов появляются различные нарушения и отклонения в линейной работе ГПТ, что снижает качество обслуживания пассажиров.. Такие отклонения при средних условиях эксплуатации и отсутствии диспетчерского управления возникают не менее чем в 50% всех рейсов. Организация диспетчерской службы позволяет сократить этот брак до 2-3%.

Основной целью диспетчерских служб следует считать выполнение планового задания — маршрутного расписания при заданном качестве обслуживания пассажиров. Для достижения этой цели создается внутрипарковая и линейная диспетчерские службы. Внутри-парковая диспетчеризация решает задачи: 1) обеспечения выпуска подвижного состава на маршруты в соответствии с установленным нарядом; 2) возврата транспорта на предприятие: 3) контроля и анализа выпуска подвижных единиц на маршруты; 4) ведения диспетчерской документации. Данные задачи возлагаются на диспетчерскую группу службы эксплуатации транспортного предприятия. Диспетчеры, входящие в эту группу, в начале смены должны:

1) изучить суточный наряд выпуска подвижных единиц по группе закрепленных маршрутов; 2) уточнить техническую готовность запланированных к работе машин; 3) выдать водителю под расписку путевой лист, расписание движения, схему маршрута, данные о дорожных и метеорологических условиях. Подвижной состав ГПТ считается выпущенным на линию с момента отметки на контрольно-техническом пункте времени выезда. Время работы на маршруте исчисляется с момента явки водителя к диспетчеру линейного диспетчерского пункта. Возврат автобуса на предприятие фиксируется диспетчером по окончании работы на маршруте и при сходе автобуса с маршрута (преждевременный возврат).

К основным задачам линейной диспетчеризации относятся:

1) организация диспетчерской деятельности на маршрутах ГПТ;

2) постоянный контроль и учет выполнения плана работы подвиж-

ных единиц на маршрутах города; 3) оперативное привлечение ава

рийно-восстановительных средств для ликвидации нарушений в

движении, устранения аварийных ситуаций на улицах города и др.;

4) разработка и реализация решений по оперативному управлению

перевозочным процессом, включая изменения маршрутов, расписа-

ния движения, отмену отдельных остановочных пунктов и т. п.;

5) организация движения пассажирского транспорта в экстремаль-

ных ситуациях, например, при авариях, заторах, перекрытии дви

жения на отдельных улицах и т. п.; 6) прием жалоб и заявлений

пассажиров; 7) прием и оприходование забытых пассажирами ве

щей; 8) ведение диспетчерской документации и др.

В условиях большого города диспетчерское руководство движением осуществляется на четырех уровнях: 1) диспетчеризация конечных станций и промежуточных контрольных пунктов, обеспечивающих учет, контроль и оценку выполнения каждого рейса; 2) диспетчеризация отдельного района города организует оперативное взаимодействие подвижного состава разных маршрутов и ведет оперативную отчетность о работе маршрутов по видам транспорта своего района; 3) диспетчеризация на уровне города по видам транспорта оценивает в целом положение с перевозками на маршрутной схеме одного вида транспорта и при необходимости организует взаимодействие подвижных единиц одного вида транспорта на разных маршрутах и в разных районах города; 4) диспетчеризация всех видов городского пассажирского транспорта организует взаимодействие

подвижных единиц разных видов транспорта в транспортной системе города.

На основе специального информационного обеспечения линейные диспетчеры принимают, реализуют и контролируют ход исполнения управленческих решений по организации перевозочного процесса в сфере своей компетенции — маршрут, группа маршрутов, автобусный, трамвайный или троллейбусный транспорт, все виды транспорта. При необходимости используются различные методы диспетчерского управления. Так, например, при опоздании прибытия на конечные станции сокращают продолжительность отстоя или направляют данную подвижную единицу в укороченный рейс. При сходе на маршруте осуществляют ввод резервных машин, переключение с других маршрутов и другие приемы. Управленческие решения в типовых ситуациях диспетчер принимает на основе технологических карт устранения сбоев перевозного процесса на маршруте.

Эффективность работы диспетчерских служб в значительной мере зависит от технической оснащенности, наличия прямой диспетчерской связи, рационального размещения и организации работы. Деятельность диспетчерских служб должна оцениваться отсутствием нарушений и отклонений в линейной работе ГПТ, а в необходимых случаях быстротой выработки и реализации управленческих решений, направленных на повышение качества и эффективности обслуживания пассажиров.

Дата добавления: 2016-10-06; просмотров: 5812 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Общие требования К работе в качестве кондуктора автобуса

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.3. Знать и требовать от пассажиров выполнения Правил пользования автобусами.

1.5. В соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи спец. одежды, спец. обуви и других С. И.З кондуктору автобуса полагается:

— сапоги или ботинки теплые -1 пара на 2 года.

2. ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ НА ЛИНИЮ КОНДУКТОР ОБЯ3А Н:

2.3. Проверить работоспособность звуковой сигнализации от дверей салона с водителем.

2.5. Проверить чистоту и порядок в салоне.

3.2. Следить за правильным размещением багажа в салоне, исключая повреждение им салона и сидений..

3.4. Не допускать провоза в автобусе легковоспламеняющихся газов и жидкостей, колющих, режущих и рубящих предметов без специальных безопасных кожухов, упаковок или тары.

3.6. Во время движения автобуса лично соблюдать меры по предотвращению падений, ушибов и т. д.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. Немедленно информировать водителя о возникших сложных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, а также о возможности их травмирования.

4.4. В случае создания предпосылок и возникновения пожара в автобусе немедленно высадить пассажиров, отвести их на безопасное расстояние от автобуса и оказать помощь водителю в ликвидации пожара.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

По окончании работы кондуктор обязан:

5.2. В случае обнаружения забытых вещей пассажирами, сдать вещи в автокассу и составить соответствующий акт.

5.3. О всех недостатках, обнаруженных во время работы известить своего непосредственного руководителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1 За невыполнение требований данной инструкции кондуктор несет ответственность согласно правилам внутреннего трудового распорядка и действующего законодательства.

Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочем месте водителя городского общественного транспорта

С введением в 2014 году специальной оценки условий труда (далее — СОУТ) вместо аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – АРМ), многие категории работников утратили льготы и компенсации, связанные с вредными условиями труда, как и собственно «вредность». Среди таких – водители автомобиля.

Практически всегда в результате проведения АРМ на рабочем месте водителя автомобиля по результатам замеров устанавливался вредный класс условий труда. «Вредность» обеспечивала напряженность труда, часто вредным классом оценивался шум (при ПДУ шума для легковых автомобилей 60 дБА, для грузовых – 70 дБА), иногда – вибрация, химический фактор, тяжесть труда. В случае установления вредных условий труда водители грузового автотранспорта получали дополнительный отпуск (одну или две недели в зависимости от грузоподъемности автомобиля — Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. постановлением Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 N 298/П-22, раздел XXXIII. Транспорт, п .200).

Если же работодатель был законопослушен настолько, что полностью применял недоброй памяти 870 постановление (Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2008 г. № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда»), водитель автомобиля мог рассчитывать на прочие льготы и компенсации, вплоть до сокращенной продолжительности рабочей недели.

С появлением СОУТ в оценке условий труда водителя изменилось очень многое.

1. В первое время в интернете велись активные споры по поводу того, считать ли автомобиль технологическим оборудованием. От ответа на этот вопрос зависит, идентифицируются или нет для водителя автомобиля виброакустические факторы (шум, инфразвук и вибрации — Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О страховых пенсиях» Статья 30, п.1. пп.10) . Предлагались различные способы выполнить идентификацию виброакустических факторов, не признавая автомобиль технологическим оборудованием.

2. Сократилось количество идентифицируемых вредных факторов на рабочем месте водителя (СОУТ не позволяет идентифицировать для водителя микроклимат, зачастую — тяжесть труда).

3. Изменился (увеличился) ПДУ шума.

4. Сократилось количество показателей напряженности трудового процесса. «Ушли» из оценки параметры, дающие водителю «вредность»: продолжительность смены (для водителей – обычно более 8 часов), эмоциональные нагрузки, обусловленные ответственностью за жизнь пассажиров и значимостью последствий ошибки, интеллектуальные нагрузки (работа по серии инструкций, необходимость сопоставления значений параметров с номиналом).

Все эти изменения привели к тому, что после проведения СОУТ водители стали терять «вредность», а вместе с ней – льготы и компенсации. Существенно эта «потеря» отразилась на муниципальных предприятиях общественного транспорта. Водители автомобиля, работающие на автобусах регулярных линий, а также водители маршрутных такси утратили право на двухнедельный дополнительный отпуск (N 298/П-22, раздел XXXIII. Транспорт, пп.198,198а). Примерно то же стало происходить и с кондукторами автобусов, потерявшими право на недельный дополнительный отпуск (N 298/П-22, раздел XXXIII. Транспорт, п.207), а также с водителями и кондукторами троллейбусов и трамваев (N 298/П-22, раздел XXXVIII. Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения, пп.30,33).

И наиболее значительной потерей для водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах стала утрата льготного пенсионного стажа (Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О страховых пенсиях», Статья 30, п.1. пп.10) с момента установления допустимых условий труда на их рабочих местах. Все это привело к волнениям на предприятиях городского общественного транспорта, и многих водителей заставило искать другую работу.

Чтобы устранить конфликт, был разработан и начал действовать с 25.12.2017 Приказ Минтруда России от 30.06.2017 N 543н «Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах водителей городского наземного пассажирского транспорта общего пользования» (далее – Приказ 543н, водитель городского наземного пассажирского транспорта общего пользования – далее «водитель»).

Приказ 543н определил, что замеры производственных факторов на рабочем месте водителя должны проводиться во время специального рейса при работе на маршруте в эксплуатационном режиме, определенном руководством по технической эксплуатации транспортного средства и должностной инструкцией водителя.

Организация и порядок выполнения такого специального рейса определяются работодателем и оформляются протоколом комиссии по проведению специальной оценки условий труда. Это требование с одной стороны обеспечивает безопасность пассажиров, с другой стороны – полноценные замеры, отражающие специфику работы водителя именно в рейсе.

Предполагается, что с учетом особенностей проведения СОУТ, водители вернут себе утраченные льготы. Чтобы несколько скрасить связанные с этим финансовые потери работодателя, разработчики Приказа 543н позволили совместное проведение СОУТ несколькими работодателями. Совместное проведение СОУТ возможно «на рабочих местах водителей, если они расположены на транспортных средствах одной модели, а указанные транспортные средства используются для регулярных перевозок пассажиров в границах одного населенного пункта и (или) для регулярных перевозок в пригородном сообщении с одним населенным пунктом» и удовлетворяют требованиям аналогичности (Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 N 426-ФЗ, ст.9, п.6). В таком случае создается единая комиссия по проведению СОУТ, а полномочия руководителя комиссии по проведению СОУТ делегируются представителю одного из работодателей, проводящих специальную оценку условий труда.

Такое нововведение порождает массу вопросов. Например, «транспортные средства одной модели» могут иметь различный пробег и, соответственно, создавать разные шум и вибрацию. Или внеплановая СОУТ по результатам несчастного случая будет также проводится (и финансироваться) всеми «участниками проекта»?

Далее Приказ 543н установил обязательный перечень производственных факторов, подлежащих измерениям на рабочем месте водителя:

а) шум;

б) электростатическое поле (для троллейбусов, трамваев);

в) виброакустические факторы (Разработчики Приказа 543н продемонстрировали бы более высокую квалификацию, включив шум в виброакустические факторы, не указывая его отдельно);

г) параметры микроклимата;

д) тяжесть трудового процесса (рабочая поза, работа в вынужден-ном, фиксированном, положении);

е) напряженность трудового процесса.

Для оценки напряженности труда Приказом 543н введены дополни-тельные параметры, а для существующих параметров – пояснения и уточнения.

Показатели, учитываемые при отнесении условий труда по классу (подклассу) УТ по напряженности трудового процесса в соответствии с Приказом 543н:

1. Длительность сосредоточенного наблюдения (необходимость постоянного наблюдения за проезжей частью, салоном транспортного средства). Показатель не предусмотрен Методикой (Методика проведения СОУТ, утв. приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н, пп. 84-91)

2. Плотность сигналов и сообщений в единицу времени. Приказом 543н перечислены виды сигналов и сообщений, а также указаны минимальные значения для подсчета плотности сигналов и сообщений в единицу времени

3. Число объектов одновременного наблюдения. Приказом 543н перечислены виды объектов одновременного наблюдения

4. Нагрузка на слуховой анализатор (необходимость восприятия речи диспетчера, пассажиров и сигналов от участников дорожного движения). Показатель не предусмотрен Методикой (Методика проведения СОУТ, утв. приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н, пп. 84-91)

5. Активное наблюдение за ходом производственного процесса Показатель не предусмотрен Методикой (Методика проведения СОУТ, утв. приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н, пп. 84-91)

6. Нагрузка на голосовой аппарат. При отсутствии автоматических устройств для информирования пассажиров

Расширение перечня показателей напряженности трудового процесса для водителя вполне понятно и оправданно. Жаль только, что разработчики Приказа 543н не сказали, как оценивать вновь введенные показатели. Что считать оптимальными и допустимыми значениями показателей, не предусмотренных Методикой проведения СОУТ (Методика проведения СОУТ, утв. приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н, пп. 84-91)? С какого момента значения этих показателей оценивать как вредные? Как установить вредный подкласс УТ по этим показателям? Все это делает бесполезным измерение (исследование) вновь введенных параметров напряженности.

В соответствии с Приказом 543н итоговый класс (подкласс) условий труда по параметрам напряженности трудового процесса повышается на одну степень «в связи с осуществлением водителями профессиональной деятельности в условиях дефицита времени, с высокой степенью ответственности за результат такой деятельности, обусловленной значимостью возможной ошибки, возможностью возникновения особых дорожных ситуаций, способных создать риск для жизни и здоровья других лиц». Тоже, на первый взгляд, здравое требование. Но это значит, что напряженность труда вполне может быть оценена для водителя на класс 3.3 (с учетом итогового повышения на одну степень). Следовательно, итоговый класс условий труда на рабочем месте (3.3) будет служить основанием для сокращения продолжительности рабочего времени водителя.

Внесение в обязательный перечень производственных факторов, подлежащих измерениям на рабочем месте водителя, виброакустических факторов позволяет не спорить о том, является ли автомобиль технологическим оборудованием, а измерять шум, инфразвук, вибрации и оценивать их воздействие. Это, бесспорно, положительное приобретение.

Указание Приказом 543н среди обязательно измеряемых факторов тяжести труда позволяет обойти ограничение Класификатора вредных и (или) опасных производственных факторов на идентификацию тяжести труда на рабочем месте водителя. Опять-таки на первый взгляд это неплохо. Но разработчики Приказа 543н в качестве параметра тяжести труда водителя указывают вынужденную (фиксированную) позу. Определений вынужденной и фиксированной позы разработчики не при-водят. Если обратиться за определениями к Методике проведения СОУТ, то становится понятно, что вынужденная поза («лежа», «на коленях», на корточках») безусловно не характеризует работу водителя. По поводу фиксированной позы (не-возможность изменения взаимного положения частей тела работника относительно друг друга, поза, характеризуемая либо полной неподвижностью, либо ограниченным количеством высокоточных движений, совершаемых с малой амплитудой в ограниченном пространстве) можно спорить, но и она, на мой взгляд, для работы водителя нехарактерна. По крайней мере, примеру работ в фиксированной позе, приведенному в Методике (работа с использованием луп и микроскопов), не соответствует. Более подходящей для оценки позы водителя была бы, на мой взгляд, поза «сидя» без перерывов. Но для того, чтобы оценить такую позу как вредную, водитель должен сидеть без перерыва более 60% времени смены. Это может быть характерно для водителя – дальнобойщика, но не для водителя общественного транспорта, который может покинуть свое рабочее место на конечных остановках маршрута.

Требования к оценке микроклимата, предусмотренные Приказом 543н, вызывают некоторое недоумение: «При отсутствии на рабочем месте искусственных источников тепла и холода, предназначенных для создания оптимальных условий труда на рабочем месте и не предусмотренных конструкцией транспортного средства, класс (подкласс) условий труда по параметрам микроклимата повышается на одну степень». Под «искусственными источниками тепла и холода…», вероятно, подразумеваются обогреватели и кондиционеры. Вероятно, если кондиционер и обогреватель не предусмотрены конструкцией автобуса и отсутствуют, класс (подкласс) с УТ по микроклимату повышается на одну степень. А если кондиционер и обогреватель конструкцией предусмотрены, но отсутствуют? А если наоборот, конструкцией не предусмотрены, но есть обогреватель, созданный руками умельца из депо? И вообще, чем дольше вчитываешься в вышеприведенную фразу Приказа 543н, тем меньше смысла в ней улавливаешь.

Оторопь вызывает и последний пункт Приказа 543н. «При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов не допускается использование приборов и (или) поглотительных растворов, содержащих ртуть, агрессивные, воспламеняющиеся и токсичные летучие вещества, а также опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, коррозионные и другие) вещества». Можно предположить, что за этим требованием стоит какое-то конкретное происшествие, в результате которого автобусный парк был залит ртутью, заражен токсичными веществами, сожжен и взорван. Но я уверена, что стандартный набор приборов, используемых для измерения производственных факторов на рабочем месте водителя, не содержит ничего выше-перечисленного, за исключением коррозионного содержимого стандартных батареек и аккумуляторов. Но современное средство измерения не-возможно представить без батареек.

Разработчики Приказа 543н явно стремились сделать так, чтобы на рабочие места водителей общественного наземного транспорта вернулись «вредность» и льготы. Но им опять что-то помешало создать жизнеспособный и однозначный документ. Вопросы, возникающие при прочтении Приказа 543н, позволят легко оспорить в суде любые результаты специальной оценки условий труда, выполненной с учетом особенностей проведения СОУТ на рабочих местах водителей городского наземного пассажирского транспорта общего пользования. Но когда (если) документ будет доработан и станет однозначным и бесспорным, водителям городского наземного пассажирского транспорта горячо позавидуют прочие водители автомобилей, продолжающие работать в «допустимых» условиях труда.

Е.А. Бондарь,

канд. техн. наук,

эксперт по специальной оценке условий труда

ООО «Экспертно-аналитический центр “Технологии труда”»

Запросить более подробную информацию по проведению специальной оценки условий труда можно на странице — http://sout.eactt.ru/

Составление расписание движения автобусов

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 6

Составление маршрутных расписаний – важнейшая задача планирования и организации пассажирских перевозок.

Расписание движения автобусов представляет собой основной документ, характеризующий режим движения автобусов, их использование во времени, условия работы автобусных бригад и основные эксплуатационные показатели работы автобусов.

Расписания движения автобусов должны обеспечить:

— наилучшие условия и удобства проезда пассажиров при минимальной затрате времени на поездку;

— высокую регулярность движения автобусов на всем протяжении маршрута;

— нормальные условия труда водителей и кондукторов;

— наиболее производительное и экономичное использование подвижного состава.

Для составления маршрутных расписаний необходимы следующие исходные данные: время начало и окончания работы автобусов на маршруте, данные о нулевых рейсах, нормы продолжительности рейсов по периодам суток, потребное количество автобусов по периодам суток и их маркам, принятые системы организации водителей и кондукторов.

Время начала и окончания работы автобусов на маршруте и потребное количество автобусов по периодам суток определяются на основании материалов обследования пассажиропотоков на маршруте. Данные о нулевых рейсах (продолжительность и протяженность) определяются специальными замерами.

Нормы продолжительности рейсов в зависимости от времени суток определяются на основании данных нормирования скоростей движения.

Принятая система организации труда водителей увязывается с характером пассажиропотока на данном маршруте.

На городских и пригородных маршрутах расписания составляются в табличной форме, на междугородных маршрутах – графическим способом.

Маршрутное расписание составляется на специальном бланке, в котором указываются: время выхода и возвращения в парк, время прибытия и отправления с каждого конечного пункта, время обеда и смен автобусных бригад, продолжительность работы каждого автобуса на линии, количество рейсов. Каждому автобусу на маршруте в расписании присваивается определенный номер выхода из парка.

При разработке расписания нужно следить: по вертикали – за соблюдением заданных интервалов движения автобусов на маршруте по периодам дня, а по горизонтали – за установленным временем рейса по периодам дня.

Время начала движения автобусов на маршруте определяется исходя из конкретных условий по данным обследования пассажиропотоков.

Для составления маршрутных расписаний движения междугородных автобусов необходимо иметь следующие исходные данные:

— расстояния между остановочными пунктами;

— величины скоростей движения (на основании нормирования скоростей движения);

— продолжительность движения между остановочными пунктами;

— продолжительность стоянок на промежуточных и конечных пунктах;

— количество рейсов в соответствии с имеющимся пассажиропотоком;

— потребное количество автобусов;

— принятую систему организации труда водителей;

— расписания движения по трассе данного маршрута автобусов других маршрутов.

Рациональное количество рейсов следует определять, исходя из анализа распределения фактического или ожидаемого пассажиропотока по часам суток.

Продолжительность стоянок на промежуточных и конечных пунктах должна быть такой, чтобы обеспечить:

— отдых и обед водителям и пассажирам;

— посадку и высадку пассажиров и оформление путевой документации;

— техническое обслуживание и заправку автобусов горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Перерывы для отдыха и питания автобусным бригадам продолжительностью не менее 30 минут должны предоставляться не позднее чем через четыре часа после начала работы.

Помимо перерыва на обед, водителю предоставляется 5-10 минут для отдыха на каждые 2 часа непрерывной работы на линии.

Расписания движения автобусов (на городских, пригородных, междугородных маршрутах) в дипломном проекте можно составить с использованием компьютера.

Расписания движения автобусов представлено в графической части.

Выводы по маршруту: время выхода 1 автобуса, с какого пункта; время возвращения последнего автобуса в парк, автобусы работаю без отстоев. Время стоянки на конечных пунктах. Средняя продолжительность обеда. В каком пункте и после какого рейсов происходит пересменок водителей.

Обязательно прописать все показатели с расчетами

Составление расписания движения заканчивается определением за день следующих показателей:

— продолжительность работы автобусов на каждой смене отдельно (Тн);

— количество рейсов, всех автобусов (Zp общ.=рейсов);

— количество рейсов, которое должно быть выполнено каждым автобусом (Zp=рейсов);

— общее количество часов работы всех автобусов (АЧэ=авт-час);

— пробег с пассажирами (производительный) всех автобусов (Lnр=км);

— общий пробег всех автобусов (Lобщ.= км.)

— коэффициент использования пробега (β=).

— средняя продолжительность работы автобуса (Tн.ср.=ч);

Для определения продолжительности работы автобуса необходимо от времени прибытия в автопредприятие вычесть время выхода из автопредприятия и время обеденного перерыва.

Тн=Тприб-Твых-Тоб.пер., ч.

где:

Тн — время в наряде, ч;

Тприб — время прибытия автобуса в парк;

Твых — время выхода из парка;

Тоб.пер — время обеденного перерыва.

Таким образом продолжительность работы определяется для автобусов, работающих по однодневному режиму.

Если режим работы автобусов двухсменный, то продолжительность работы каждой смены определяется следующим образом:

для первой смены — от времени начала смены (прибытия на конечный пункт, где происходит смена водителей) вычесть время выхода из автопредприятия и время обеденного перерыва;

для второй смены — от времени возвращения в автопредприятие вычесть время начала смены и время обеденного перерыва.

Продолжительность работы автобусов на линии определяется:

где

– время работы на линии 1-й смены, ч;

– время работы на линии 1-й смены, ч;

– время начала смены водителей, ч;

– время начала смены водителей, ч;

– время выхода из АТП, ч;

– время выхода из АТП, ч;

– время обеденного перерыва, ч.

– время обеденного перерыва, ч.

Где

– время работы на линии 2-й смены, ч;

– время работы на линии 2-й смены, ч;

– время заезда в АТП, ч.

– время заезда в АТП, ч.

Общее количество автомобиле-часов (АЧэ) работы определяется путем суммирования времени работы каждого автобуса за день.

АЧэ=Тн1+Тн2+Тн3…

где:

АЧэ — общее количество автомобиле-часов за день, ч;

Тн – время в наряде для каждого автобуса, ч

Величина времени в наряде округляется с точностью до 0,1.

Средняя величина времени в наряде определяется делением общего количества автомобиле-часов работы за день (АЧэ) на количество автобусов, предусмотренное расписанием:

При определении количества рейсов необходимо знать, что рейсом называется пробег автобуса в одном направлении.

Пробег с пассажирами по маршруту равен:

Lпр=Lm*Zp ,км,

где

Lпр — пробег с пассажирами, км;

Lm — длина маршрута, км;

Zp — количество рейсов. (всех автобусов)

Для определения общего пробега необходимо к пробегу с пассажирами прибавить нулевой пробег всех автобусов

Loбщ=Lпр+ Lо , км,

где Lо — нулевой пробег всех автобусов (при выходе и при возвращении в парк), км.

Величина нулевого пробега для одного автобуса определяется:

где tо — время нулевого пробега, мин

Коэффициент использования пробега равен отношению пробега с пассажирами к общему пробегу:

Величина коэффициента использования пробега округляется с точностью до 0,001.

Среднесуточный пробег одного автобуса определяется отношением общего пробега всех автобусов за день (Lобщ) к количеству автобусов, предусмотренных расписанием (Аэ):

Методика составления расписания движения на городских маршрутах.

Расписание движения на городских маршрутах составляется в табличной форме.

Расписание составляется следующей образом: к времени отправлении первого автобуса от конечного пункта А прибавляется время рейса в одном направлении (без времени простоя на конечном пункте). Это прямой рейс. Определив время прибытия автобуса в пункт Б, тотчас же назначают время отправления из пункта Б с учетом времени простоя на конечном остановочном пункте. К времени отправления из пункта Б прибавляем время рейса (без времени простоя на конечном пункте). Это обратный рейс. Установив время прибытия в пункт Б, определяем один оборот автобуса.

Используя данные об интервалах движения автобусов, по вертикали заносят в бланк все отправления автобусов от пункта А. Все последующие выходы автобусов назначают в строгом соответствии с интервалом движения автобуса.

Согласно действующему законодательству водителям должно быть предоставлено время на обед в пределах от 45 мин до 2 часов. Однако желательно, чтобы время обеда не превышало 1 часа. Перерывы на обед желательно предоставлять в периоды спада пассажиропотока, но не позднее 4-5 часов с начала работы. В целях организации беспересадочного движения пассажиров перерывы на обед и смену бригад предоставлять преимущественно на конечных пунктах маршрута.

При определении количества рейсов необходимо знать, что рейсом называется пробег автобуса в одном направлении. Для определения продолжительность работы автобуса необходимо от времени окончания работы вычесть время выхода из автопредприятия и время обеденного перерыва.

Методика составления расписания движения на пригородных маршрутах.

Для того чтобы составить расписание, необходимо к времени отправления автобуса от начального пункта прибавить время движения до второго остановочного пункта (время движения определяем по формуле Lпер=60/Vт) и тем самым определить время прибытия на второй остановочный пункт. К времени прибытия на второй остановочный пункт прибавляем время простоя не данном остановочном пункте и определяем время отправления со второго остановочного пункта. Те же действия повторяем до окончания рейса. Определив время прибытия на конечный остановочный пункт, назначаем время отправления автобуса с данного пункта путем прибавления к времени прибытия время простоя на конечном остановочном пункте. Такие действия повторяем в течение всего времени работы автобуса на маршруте. Согласно действующему законодательству водителю должно быть предоставлено время на обеденный перерыв (от 20 мин до 2-х часов), которое указывается в исходных данных. Перерыв на обед должен предоставляться не позднее, чем через 4-4,5 часа с момента начала работы и преимущественно на конечных пунктах маршрута.

Практическое занятие № 3 Составление расписания движения пассажирских транспортных средств на городских маршрутах

Тема 2.2. Организация междугородных и международных перевозок пассажиров

Особенности организации междугородных и международных перевозок пассажиров автобусами. Обследование и распределение пассажиропотоков в междугородном и международном сообщениях. Выбор типа автобуса и расчет их необходимого числа. Нормирование режима движения автобусов на междугородных маршрутах. Особенности составления расписания движения автобусов в междугородных и международных рейсах. Методы организации движения автобусов на междугородных маршрутах и формы организации труда водителей. Организация обслуживания пассажиров на пассажирских терминалах. Технологический процесс работы пассажирского терминала.

Автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении.

Литература: , с.142-153; , с.236-249, 254-264

Методические рекомендации

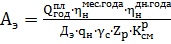

Количество автобусов, работающих на междугородных маршрутах, рассчитывается по формуле:

, авт.

, авт.

где  — коэффициент неравномерности пассажиропотоков по месяцам года;

— коэффициент неравномерности пассажиропотоков по месяцам года;

— коэффициент неравномерности пассажиропотоков по дням недели.

— коэффициент неравномерности пассажиропотоков по дням недели.

Тема 2.3. Организация перевозок групп детей

Обязанности руководителей организаций, выполняющих автомобильные перевозки групп детей автобусами. Работа, проводимая Государственной автомобильной инспекцией при перевозке групп детей. Требования к водителям, допускаемым к автомобильной перевозке групп детей автобусами

Литература: , с. 270

Тема 2.4. Организация труда водителей и другого линейного персонала

Режимы труда водителей и другого линейного персонала. Формы организации труда водителей. Требования к водителям пассажирских транспортных средств.

Литература: , с. 98-101; , с. 200-207

Методические рекомендации

Нормируемая продолжительность времени водителей и кондукторов не должна превышать 40 ч в неделю. Продолжительность рабочего дня 8 ч — при пятидневной рабочей неделе. В предпраздничные дни продолжительность рабочей смены сокращается на 1 час. При работе в ночное время (с 22.00 до 6.00) установленное время работы за смену также сокращается на 1 час. В пассажирских организациях организуют поденный или помесячный суммированный учет рабочего времени водителей и кондукторов.

Поденный учет применяется в том случае, если водители и кондукторы работают ежедневно. При поденном учете переработка сверх установленной продолжительности рабочего дня не может компенсироваться недоработкой в другие дни и наоборот.

Суммированный учет рабочего времени ведется по результатам работы за месяц. При таком учете рабочего времени продолжительность смены может быть меньше или больше 8 часов, но общее рабочее время за месяц не должно превышать месячного фонда рабочего времени, которое определяется умножением установленной продолжительности рабочего дня на количество рабочих дней в данном месяце:

Фрв=*Трд , ч

где Трд – установленная продолжительность рабочего дня, ч.

При помесячном учете рабочего времени продолжительность одной смены допускается не более 10 часов, а с разрешения Министерств и по согласованию с центральным профсоюзным комитетом не более 12 ч.

При выполнении междугородных перевозок при времени в наряде более 12 часов в рейс направляется 2 водителя. В состав рабочего времени водителя включается подготовительно-заключительное время, которое составляет 25 минут на смену. Межсменный отдых водителя должен быть не менее 12 часов.

Обеденный перерыв водителям предоставляется не позднее, чем через 4 часа после начала работы, продолжительностью от 20 мин до 2-х часов. Кроме этого, водителям предоставляется отдых в праздничные дни, и сокращается рабочий день в предпраздничные дни, а также ежегодный отпуск.

Тема 2.5. Тарифы и билетные системы на пассажирском транспортеСистема оплаты проезда и провоза багажа. Тарифы за проезд пассажиров и провоз багажа. Билетная система. Организация сбора и сдачи выручки при выполнении перевозок

Литература: , с. 209-213; , с. 361-372

Интересные материалы:

- Выдано на командировку проводка

Отправляем сотрудника в командировку за границуМатериал подготовила Ирина Демидик, помощник адвоката адвокатского бюро "РЕВЕРА"Скачать образцы…

- Заявление на возврат госпошлины за паспорт РФ

Физическим лицам:Для возврата излишне (ошибочно) оплаченных сумм, плательщик (или законный представитель плательщика) представляет в то…

- Расчет потребности в оборотных средствах по балансу

Как рассчитать потребность в оборотных средствах Костюченко Н.С.Все чаще у банков возникает вопрос – как…

- Учет издержек обращения в торговле

Бухгалтерский учет издержек обращения в торговых организацияхИздержками обращения у торговых предприятий выступают те расходы, без…

- Смета расходов и доходов

Что такое смета доходов и расходов?Общее содержание сметного документаВ категорию некоммерческих организаций водят те официально…